<오송참사 1주기>최고 책임자 법적 처벌 어디까지 물을 수 있나

오송 참사 관련 42명 기소… 남은 과제는 최고 책임자 처벌

최고 책임자 처벌되면 중처법 첫 사례

도내 지자체 재난안전 시설과 관리 시스템 강화

2024.07.14 16:15:09

검찰은 참사 발생 후 11개월이 넘는 수사 끝에 충북도와 청주시 등 6개 기관 공무원과 공사 관계자 등 책임자 42명을 재판에 넘기는 것으로 수사를 일단락했다.

하지만 최고 책임자 처벌과 관련해선 사고 발생 후 1년이 됐지만 깜깜무소식이다.

지난해 국무조정실의 수사 의뢰를 받은 대검찰청은 진상 규명을 위한 수사에 착수, 참사 159일 만에 부실 제방 공사 책임자인 현장소장과 감리단장을 재판에 넘겼다.

법원은 현장소장에 업무상과실치사·증거위조교사·사문서위조 혐의를 경합한 법정 최고형인 7년 6개월을 선고했다. 감리단장에게는 징역 6년의 형량이 내려졌다.

이후 검찰은 사고 당시 부실 대응한 관계 기관 공무원들에 대한 수사를 통해 충북도청, 청주시청, 금강유역환경, 경찰·소방관 등 총 40명을 차례로 재판에 넘겼다.

그러나 기소된 인원이 많은 탓에 법원의 최종 판단까지는 긴 시간이 걸릴 것으로 보인다.

남은 과제는 최고 책임자들에게도 법적 책임을 물을 수 있느냐다.

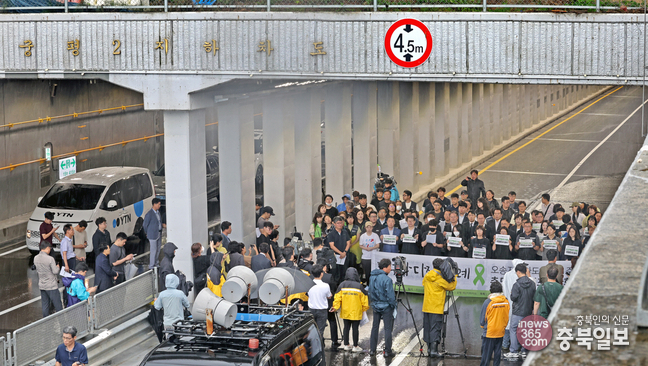

김영환 충북지사, 이범석 청주시장, 이상래 전 행정중심복합도시건설청장 등 최고 책임자들의 처벌 촉구는 참사 직후부터 이어져 왔다.

오송 참사가 발생한 궁평2지하차도의 관리 주체는 충북도이며 행정구역은 청주시, 발주처는 행복청이기 때문이다.

특히 도와 시는 사고가 나기 전 수많은 신고와 경고가 있었지만 적절한 대응 조치를 하지 않았다는 비판을 받아왔다.

이번에 이들이 중대재해처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소될 경우 '중대시민재해 첫 사례'가 된다.

오송 참사는 붕괴된 임시 제방과 침수 사고 발생 지점인 지하차도가 현행법상 다수가 이용하는 공중 시설로 규정돼 중대시민재해 요건이 성립된다.

검찰은 이들을 소환해 강도 높은 조사를 벌였다. 하지만 수사에 별다른 진척이 없자 최고 책임자들의 '꼬리 자르기'를 우려한 유가족과 생존자, 시민단체는 모두 기소해야 한다고 검찰을 압박하고 있다.

검찰이 최고 책임자들을 즉각 기소하기 어려운 이유는 법 제정 후 기관장에게 중처법이 적용된 사례가 없고 이들을 기소할 수 있는 법적 근거도 찾기 쉽지 않기 때문이다.

청주지검 관계자는 "중대시민재해는 기존에 전례가 없고, 일반 산업 재해와도 다른 유형이라 적용 여부를 두고 신중하게 검토하고 있다"며 "면밀히 수사해 실체를 규명하겠다"고 밝혔다.

이런 가운데 정부와 지자체는 오송 참사 이후 재난 안전시설과 관리 시스템을 강화했다. 집중호우 등에 대비한 안전 대책을 뒤늦게나마 보강한 것이다.

먼저 사고가 발생한 궁평2지하도를 비롯해 모든 지하차도에는 자동차단 시설이 전면 설치됐다.

지하차도가 15㎝ 이상 침수되면 작동하는 이 시설은 충북 지하차도 30곳 중 29곳이 설치를 마쳤다. 1곳은 현재 공사가 진행 중이다.

침수로 파손된 펌프 시설을 교체하고, 전기·통신 시설을 침수 높이보다 위에 다시 설치했다. 비상계단, 비상 사다리 핸드레일, 유도표지판 등 지하차도 비상 대피 시설도 확보했다.

지하차도 바깥, 미호강을 따라 1.68㎞에는 제방이 설치되고 있다. 내년 상반기 완료를 목표로 추진 중이다.

하천 폭을 확대하는 미호강 치수 사업도 진행된다. 이 사업을 통해 하천 폭은 기존 305m에서 610m로 넓어지고, 하천 최대 수위는 0.67m 낮아져 호우 때 하천 범람을 막게 될 것으로 기대된다.

재난 대응 체계도 강화했다. 침수 우려가 있는 지하차도는 호우 시 상황 관리를 강화하는 '4인 담당제'가 운영된다. 34종의 위기관리 매뉴얼을 정기적으로 정비할 계획이다.

충북도는 소방차량 영상전송시스템을 기존 48대에서 94대로 확대한다. AI(인공지능) 기반 119 신고접수 시스템을 오는 10월께 구축한다.

아울러 지하차도 침수 때 긴급재난문자를 발송하는 시스템을 내년 상반기 구축하고, 관계기관의 재난 정보를 통합·연계 방안도 추진 중이다.

/ 임성민기자

<저작권자 충북일보 무단전재 및 재배포금지>

- 오송 참사 분향소 철거 반발하며 시청사 난입한 시민단체 관계자 선고 유예 2025-06-17

- 이범석 청주시장, 오송참사 첫 공판서 혐의 전면 부인 2025-06-12

- 오송참사 시민대책위원회 "이범석 시장 엄벌·김영환 지사 기소" 촉구 2025-06-12

- 이범석 청주시장 첫 공판 눈앞… 쟁점·전략에 쏠린 눈 2025-06-11

- '오송참사 책임' 행복청·금강청 공무원 2년 만 법정 선다 2025-06-09

- 오송지하차도 참사, 국가차원의 재조사 불가피 2025-06-04

- '오송 참사' 지휘 감독 책임 신병대 청주부시장 감봉→견책 감경 2025-05-21

-

1

충북 K-바이오 스퀘어 조성 '청신호'

-

2

세계 방사광가속기 석학들, 청주 오송에 모인다…미래과학 국제워크숍

-

3

이연희, 충청권 4개 시·도 단체장 비판 왜?

-

4

청주시학운위협의회 '교육가족과 함께하는 한마음체육대회' 성료

-

5

충북일보 주관 자전거대회, 남한강 따라 300여명이 함께 달렸다

-

6

신생아 운다고 수십차례 학대한 간호조무사 실형

-

7

한국호텔관광고, 상반기 진로 체험 및 설명회 개최

-

8

옥천署 이은지 경사, '발로 뛰는 충북 경찰' 표창

-

9

충북대, 세계대학 영향력평가 301~400위권 랭크

-

10

단양 학생들, 일본 찾아 천문·지질 체험학습 진행