최근기사

충북의 예인과 장인들 - 금속활자장 임인호

최연소 국가중요무형문화재, 갑인자 등 조선 활자 40종 복원

- 웹출고시간2010.01.21 18:28:13

- 최종수정2014.07.20 13:29:25

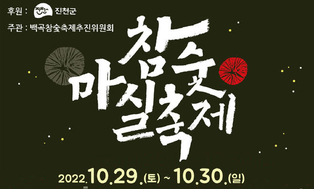

주물사주조법으로 옛 활자를 복원해 인출한 '동국정운'의 한 페이지.

인쇄술 가운데 특히 금속활자는 내구성과 대량생산 측면에서 혁명적 전기를 마련한 눈부신 발명품임은 두 말이 필요 없다.

그런데 전 세계는 독일 출생으로 프랑스 스트라스부르로 이전한 구텐베르크가 1455년에 인쇄한 '42줄 성서'가 인류가 금속활자로 처음 인쇄한 책으로 보고 지난 5백여 년 동안 이에 대한 찬사를 아끼지 않았다.

그러나 1972년 프랑스에 있던 한국인 학자 박병선 박사가 프랑스 국립도서관에 있던 '직지심체요절'이란 책을 찾아냈다.

구한말에 프랑스인이 우리나라에서 가져간 이 책에는 "선광7년(宣光七年) 정사7월(丁巳七月 日)에 청주목 외 흥덕사(淸州牧 外 興德寺)에서 금속활자로 인쇄((鑄字印施)했다"라고 명확하게 적혀 있다.

또 1986년에는 청주대박물관이 청주시 운천동 택지개발지역에서 한 절터를 발굴했는데 거기서 서원부 흥덕사(西原府 興德寺)라고 씌인 금구(쇠북)와 황통십년···흥덕사(皇統十年···興德寺)라고 적힌 청동 불발(절 그릇)이 출토돼 '직지'를 인쇄한 흥덕사의 실체와 그 터가 증명되었다.

'직지'에 있는 선광7년은 고려 우왕 3년으로 서기로는 1377년이므로, 이로써 세계 학계는 금속활자의 첫 발명국으로 구텐베르크보다 78년이나 앞선 우리 나라를 인정하게 됐고, '직지'는 유네스코 세계기록유산으로 등재됐다.

이런 자랑스런 우리의 전통 금속활자를 복원하고 연구하는데 전념하고 있는 국가 중요무형문화재 제101호 금속활자장이 충북 괴산군 연풍면 산골에 있다.

조선시대 영남에서 한양으로 과거보러 가는 길인 문경새재의 마지막 관문인 조령관문 아래 신혜원마을에 있는 무설조각실의 주인인 임인호씨(46)다.

◇ 구텐베르크 고장서 활자주조 시연 성황

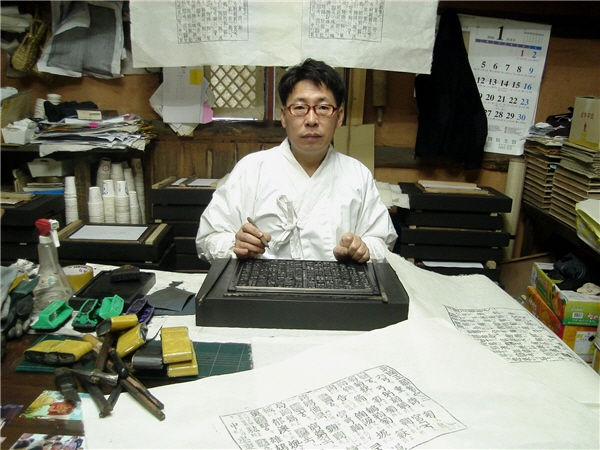

국가중요무형문화재 제101호 인호씨가 복원한 금속활자와 목활자가 섞인 조판을 살피고 있다.

지금까지 13년 동안 금속활자에 매달려 계미자, 갑인자 등 40여종의 조선시대 활자를 복원한 것이 그의 경력이고 공로이다.

2005년 독일에서 열린 프랑크푸르트 국제도서전에 초청돼 그곳에서 금속활자 주조를 시연하기도 했다.

유럽인들이 그의 시연에 열화와 같은 관심을 보이는 바람에 본래 하루 5차례 정도 시연하도록 돼 있던 것을 그는 신바람나서 쉬는 시간도 없이 하루 15차례나 시연하며 금속활자 원조 국가의 기술을 전 세계에 보여주었다.

'나는 새도 쉬어 간다'는 조령 아래 산골마을에서 태어난 그는 초등학교를 졸업하고 서울로 가서 생업에 힘써야 했다.

20세이던 1984년부터 나무에 글씨 새기는 것이 좋아 서각에 입문, 1987년부터는 고(故) 신영창 선생에게서 체계적으로 서각을 배운 뒤 1992년 고향으로 돌아와 스승이 지어준 호를 딴 '무설조각실'을 차리고 둥지를 틀었다.

그러던 중 1997년 임씨는 금속활자의 대가 오국진 선생(2008년 별세)과 운명적 만남을 갖게 된다.

임씨의 조각실 앞을 지나던 오 선생이 잠시 조각실에 들렀던 것이다.

임 금속활자장은 계미자, 갑인자 등 조선시대 활자 40여종을 복원했다

오 선생은 당시에 서예, 조각에 조예가 깊었던 것은 물론 1996년부터 국가 중요무형문화재 101호로 지정된 금속활자 분야에서 독보적인 존재였었다.

이때부터 임씨는 매일같이 왕복 4시간 거리인 청주를 오가며 오 선생을 스승으로 모시고 금속활자를 배우기 시작했다.

활자를 조판할 때 1mm의 오차도 허용하지 않았던 스승에게서 엄격한 자세로 활자를 배웠고, 한자도 그동안 안진경체를 공부했던 임씨에게 스승은 금속활자의 기본인 구양순체를 배우도록 인도했다.

스승과 함께 고려시대 금속활자 주조에 사용됐을 것으로 추정되고 있는 밀랍 주조법(蜜蠟鑄造法)으로 '직지'활자를 복원하고, 주물사 주조법(鑄物砂鑄造法)으로 계미자, 갑인자 등 조선시대의 각종 활자도 복원했다.

1999년과 2000년 연속으로 충북 공예대전에 입선했고, 2001년에는 '직지' 복원에 참여했고, 2005년에는 노무현대통령 영부인 추대패와 유네스코 직지상 직지활자판 부상을 제작하기도 했다.

작업과 수련은 힘들고, 스승이 어려워 항상 몸가짐을 삼갔지만, 그는 스승을 전 인격적으로 존경하고 부친과 같이 의존했기에 어려운 과정들을 견딜 수 있었다.

그는 요즘 주로 조선시대 관주활자(官鑄活字)와 왕실활자(王室活字)를 주조하던 방법으로 성현(成俔)의 '용재총화(傭齋叢話)'에 자세히 소개된 주물사주조법으로 조선시대 활자를 만들어 옛 책을 인출(인쇄)해 내는 일에 몰두하고 있다.

나무에 어미자를 새긴 뒤 암틀에 넣고 2차, 3차 교정을 보고 있다.

나무로 어미자를 만들어 쇳물을 부을 공간을 마련해야 하기 때문이다.

또 월인천강지곡이나 동국정운 등 조선시대에 간행된 책들은 갑인자 등 금속활자만 사용한 것이 아니라 목활자도 중간 중간 섞어서 함께 사용했기 때문에 목활자도 만들어야 한다.

어미자나 목활자를 새기는 나무는 주로 벚나무를 사용하는데, 이 벚나무는 팔만대장경 재료의 대부분을 차지할 정도로 쉽게 닳거나 뒤틀리지 않고, 해충, 습기, 열기 등에게 강하기 때문이다.

◇ 어미자 서각, 쇳물 주입 등 손길 30번 필요

그래서 그의 조각실 마당 이곳저곳에 20~50년생 벚나무 통나무들이 쌓인 체 10년 이상씩 자연 건조되고 있고, 나무의 상태에 따라서는 뜨거운 물에 찌기도 한다.

그는 1993년부터 전국 어디에서 벚나무를 벌채한다면 찾아가 적당한 나무를 구입, 지금은 평생 쓰고도 남을 벚나무를 확보해 놓고 있다.

어미자를 새긴 뒤에는 일일이 먹물을 문질러 글씨를 찍어본 뒤 다시 세밀하게 깎아내는 교정 작업을 두 세 차례 더 거쳐야 완벽한 글자틀을 얻을 수 있다.

활자 거푸집에 1,200℃의 청동 쇳물을 부어 활자를 얻는다

이형제로 예전에는 숯가루를 사용했지만, 지금은 실험할 때만 숯가루를 사용하고, 실제 작업할 때는 편리성과 신속성을 위해 돌가루를 사용하고 있다.

그리고는 어미자 위와 옆 공간에 전북 익산에서 가져온 고운 뻘흙인 주물사를 꼭꼭 채워 넣는다.

같은 방식으로 수틀에도 주물사를 채운 뒤 암틀과 결합했다 다시 암·수틀을 분리해 어미자를 제거하고, 쇳물이 들어가는 길인 탕도(가지쇄)를 낸다.

그리고는 암·수틀을 다시 결합하고 탕도를 통해 온도 1천200℃의 청동 쇳물을 부어 금속활자를 만든다.

금속활자의 목적과 끝은 '종이에 인쇄가 잘 되는 것'이기 때문에 활자만 잘 만들었다고 작업이 끝나는 것이 아니고 마지막 인출 작업에 최고로 긴장하지 않을 수 없다.

조판된 활자판에 먹물을 칠하고, 한지를 얹은 뒤 사람 머리털로 된 인체를 문질러 인출해야 하는 데 이 과정에서 먹물 농도, 문지르는 힘과 방향, 불필요한 부분에 먹물이 묻지 않도록 하는 것 등이 활자 작업의 최종 성패를 좌우하기 때문이다.

이처럼 맨 처음 어미자를 새길 나무를 다듬고, 한 자(字) 한 자(字) 나무에 새기고, 3차례 교정을 하고, 거푸집 외벽인 번기새틀과 암·수틀을 만들고, 쇳물을 붓는 등 30번 이상의 손길이 가는 일련의 과정을 혼자서 할 경우 금속활자 60자를 만드는 데 1주일 정도나 걸릴 정도로 시간과 정성이 필요하다.

◇ 활자 대량생산법 연구 과제

여기서 임씨는 조선시대 책자 한 페이지에 300~500자 정도의 활자가 들어가고, 당시 3개월에 10만자를 만들었다는 기록 등 활자의 대량생산에 주목하고 있다.

그래서 그는 스승님은 옛 활자를 전통방식으로 복원하는데 성공했지만, 그는 더 나아가 옛 활자와 책을 빠르고 쉽게 만드는 방법, 대량으로 생산해내는 방법 등을 연구하며 금속활자 기술을 진화시켜 나가고 있다.

또 조선시대에 같은 활자를 썼더라도 시대에 따라, 책에 따라 각각 그 크기와 조판 등이 달라져 복원하기 위해서는 일일이 새로 금속활자와 목활자를 만들어야 하기 때문에 그의 일은끝이 없다.

이제는 스승도 돌아가시고 임씨가 전국 유일의 금속활자장이어서 그는 큰 부담을 갖고 있다.

우리나라 옛 금속활자와 책자의 복원이 그의 손에 달렸기 때문이다.

그래서 대학의 관련 분야 교수들과 함께 연구도 하고, 올해에는 대학원 석사과정을 서지학과 금속공예 등 두 분야에서 이수하며 공부를 더 하겠다는 계획을 갖고 있다.

/ 박종천 프리랜서

주소 : 충북 괴산군 연풍면 원풍리 327-3

전화 : (043)-833-1876

주요뉴스 on 충북일보

Hot & Why & Only

-

Hot

윤 대통령 "괴산 지진 피해 여부 신속 파악"

[충북일보] 윤석열 대통령은 29일 오전 8시 27분 충북 괴산군 북동쪽 11㎞ 지역에서 규모 4.1의 지진이 발생한 것과 관련 "행정안전부 장관을 중심으로 모든 관계부처는 지진으로 인한 피해 여부를 신속히 파악하고 특히 전기나 통신 등 사회기반시설의 이상 여부를 즉시 점검할 것"을 지시했다. 윤 대통령은 이번 지진으로 중앙재난안전대책본부 가동에 대한 보고를 받은 뒤 이같이 밝혔다. 이날 괴산에서 발생한 지진은 올해 한반도에서 발생한 지진 중 가장 규모가 크다. 진앙은 북위 36.88도, 동경 127.89도이다. 이번 지진으로 충주와 괴산에는 진도 5의 진동이 전달된 것으로 알려졌다. 윤 대통령은 "국민들께서 향후 여진 등에 대해 불안감을 가질 수 있는 만큼 이후 지진발생 및 행동요령과 관련해 정보를 신속하고 소상하게 전파할 것"을 당부하기도 했다. 서울 / 안혜주기자

-

Why

서울~세종 고속도로 내년도 예산 논란…왜?

[충북일보] 서울~세종 간 고속도로 건설사업은 경기도 구리시 토평동부터 세종시까지 연결하는 191㎞의 고속도로를 건설하는 사업이다. 서울시 강동구 길동, 명일동, 고덕동 일대 지하를 대형 터널을 통해 관통한다는 계획으로 강동구 주민들이 고속도로 우회를 요구하고 있다. 현재 오는 2017년 예산안에 서울~안성 구간의 건설보상비 1천억원이 편성됐으며 전체 예산규모는 6조7천억 원이다. 정부는 사업기간 단축을 위해 서울~안성 구간(71.1㎞)은 도로공사에서 착수 후 민자사업으로 전환하고, 안성~세종(57.7㎞)은 처음부터 민자사업으로 추진한다는 계획이다. 서울~세종고속도로는 지난 2009년 건설계획이 최초로 제시됐으나 주민 반대와 사업방식에 대한 정부 내 이견으로 수차례 지연됐다. 그러다 지난 2015년 11월부터 국토교통부가 사업 추진을 서두르고 있다. 이런 가운데 국회가 서울~세종고속도로 사업진행 방식 자체에 대해 제동을 걸었다. 이는 당장 오는 2017년 관련 예산 편성 뿐만 아니라 고속도로 착공 자체도 상당기간 지연될 가능성이 높아 보이는 대목이다. 국회 예산정책처는 '2017년도 예산안 위원회별 분석' 책자를 통해 "설계비·공사비

-

Only

이범석 청주시장 '명암타워 활용' 시작부터 삐걱

[충북일보] 이범석 청주시장의 공약사항인 '명암타워(명암관망탑) 활용방안 수립' 계획이 시작부터 삐걱이고 있다. 청주시가 이달 중순 진행한 1차 용역사 모집 공고에 단 한 건의 제안서도 접수되지 않았고, 이에 시는 '재공고'에 돌입했다. 청주시는 지난 11일 나라장터에 '명암관망탑 활용방안 수립용역(협상에 의한 계약, 긴급)'을 등록했다. 사업 금액은 1억 원이다. 사업 내용은 △현황조사 및 여건분석 △의견수렴 및 전문가 자문 △활용방안의 방향설정 및 기본계획 수립 △사업비 산정 및 타당성 분석 등이다. 입찰 공고는 지난 23일까지 이뤄졌다. 입찰참가 등록과 제안서 제출일은 지난 24일이었다. 하지만 단 한 건의 제안서도 접수되지 않았다. 명암관망탑 활용방안 수립은 이 시장의 공약 중 하나다. 이 시장은 12개 약속 중 '청년이 꿈을 키우고, 청년이 행복한 도시를 만들겠다'는 약속을 통해 '청년 창업창직 지원-명암타워 활용방안 수립'을 제시했다. 사업 기간은 이달부터 오는 2023년 4월 까지다. 올해 안으로 활용방안에 대한 방향을 수립하고, 내년엔 연구용역 완료·활용방안 수립을 목표로 한다. 명암관망탑의 무상사용허가 만료 기간이 내년 2023

실시간 댓글

- 충북기업을 응원합니다.

- 10,29 , 자유통일 , 주사파 저지를 위한 천만 서명 국민대회 . 토요일 , 12시 . 광화문 광장 . / 파라솔 서명대 서명 , 인터넷 서명 국민운동.

- WMC를 전문기관으로부터 체계적인 조사 검토를 거쳐 끌고가야 할 것인지 접어야 할 것인지 결정해야 합니다. 전도시사 치적사업으로 치부하지도 말고, 그렇다고 눈감고 무조건 계승도 하면 안됩니다. 만약 끌고 간다고 결정해도 물먹는 하마가 되어서는 안됩니다. 이러한 사업은 국가가 앞장서서 추진해도 쉽지 않은 사업이므로 충북도 자체적으로 이벤트성으로 끌고갈 것이 아니라 추진하려면 국가 차원으로 정부의 적극적인 지원을 받아 추진하는 것이 합당합니다.

- 행사는 청주를 알리기 위해 컨샙과 내용을 바꿔 가져 와야 합니다.

- 미호천을 이루는 세지류 발원지 진천두타산, 청주덕현, 세종전의를 고향으로 설정함으로 부담없이 다가서개 한후 셋이 모여 하나가 됨이 좋으므로 합심을 강조한 후 근원을 찾아 나아가며 향토의 고전을 찾아내 역사의 소중함을 일깨우며 일제시대 미호천으로 변경된 강의 본래의 이름인 동진강으로 돌아갈 것을 독자에게 전달하는 작가의 혜안에 놀라우며 미호천의 역사와 지리적위치를 다시금 일깨움에 감사를 드립니다. 이각로^^

매거진 in 충북

정효진 충북도체육회 사무처장, "멀리보고 높게 생각해야"

[충북일보] 정효진 충북도체육회 사무처장은 "충북체육회는 더 멀리보고 높게 생각해야한다"고 조언했다. 다음달 퇴임을 앞둔 정 사무처장은 26일 본보와의 인터뷰에서 "지방체육회의 현실을 직시해보면 자율성을 바탕으로 민선체제가 출범했지만 인적자원도 부족하고 재정·재산 등 물적자원은 더욱 빈약하다"며 이같이 말했다. 완전한 체육자치 구현을 통해 재정자립기반을 확충하고 공공체육시설의 운영권을 확보하는 등의 노력이 수반되어야한다는 것이 정 사무처장의 복안이다. 학령인구 감소에 따른 학교운동부의 위기에 대한 대비도 강조했다. 정 사무처장은 "학교운동부의 감소는 선수양성의 문제만 아니라 은퇴선수의 취업문제와도 관련되어 스포츠 생태계가 흔들릴 수 있음으로 대학운동부, 일반 실업팀도 확대 방안을 찾아 스포츠생태계 선순환 구조를 정착시켜야 한다"고 말했다. 이를 위해선 행사성 등 현장업무는 회원종목단체에서 치르고 체육회는 도민들을 위해 필요한 시책이나 건강프로그램을 개발하는 등의 정책 지향적인 조직이 되어야한다는 것이다. 임기 동안의 성과로는 △조직정비 △재정자립 기반 마련 △전국체전 성적 향상 등을 꼽았다. 홍보팀을 새로 설치해 홍보부문을 강화했고 정